12月2日,三十四团新时代文明实践所来了一对满头银发的夫妇,他们互相搀扶,步履蹒跚,边走边看展出的团场历史资料,一幅汉族姑娘在棉花地为维吾尔族姑娘传授棉花种植技术的绘图让其中一位老人格外激动,她说:“图片里的这个汉族姑娘就是我!”

这位老人叫高学兰,今年88岁。1936年,高学兰出生在山东省栖霞市,父亲在高学兰出生不久后就不幸去世,家里4个孩子靠母亲一人维持生计。

1942年日本侵略者进村扫荡,6岁的高学兰跟随家人在大山深处四处躲藏,过着食不果腹、提心吊胆的生活。“那时我还小,躲藏时实在跑不动了,母亲就把我藏在石头洞里,封死洞口,吓得我气都不敢出,才保住了命。”高学兰说。

解放后,人民生活持续向好,为了保卫胜利的果实,1952年3月,高学兰报名参军,来到新疆。“我们坐着汽车走了3天3夜才到达焉耆县,住的是地窝子、吃的是苞米面,虽然日子过得很苦,但是我们对未来充满希望。”高学兰说。

1954年10月,党中央命令驻新疆人民解放军的大部集体就地转业,脱离国防部队序列,组建生产建设兵团,就此开启了新疆屯垦戍边的新篇章。1956年,原农二师党委确定开发3个垦区方案,其中之一为尉犁农场,即塔里木一场,农场建在离尉犁县城3公里处,总场场部设在距尉犁县城5公里处(今尉犁县塔里木乡),也是三十四团的前身。

高学兰被组织调到塔里木一场从事开发建设工作,在沙漠里开荒造田。“大家早上天不亮就起来干活,每个人的积极性都很高,抢着干活。”回忆过去时,高学兰说。经过第一代军垦战士不怕艰难、乐于奉献的苦干,沙漠戈壁变成了农田,棉花绽放。4年间,军垦战士们在如今的尉犁县城南开垦了10.9万亩土地。

1960年10月,《人民画报》摄影记者专程来到塔里木一场,拍摄了一套《兵地鱼水情》彩照,当时正在向维吾尔族妇女教授植棉技术的高学兰进入了记者的镜头,照片被命名为《传技》,被《人民画报》以彩色整版的形式刊登在10月号的封面上;整套彩照也在《人民画报》12月号上发表,发行到国内外,让外界了解到兵团开发塔里木的信息。

“那是在六七月份,我在教前来学习的地方群众给棉花打顶,除了交流种植技术,还有各行业之间的交流研讨。”60多年前的民族交融场景,高学兰记忆犹新。

1960年,经上级批准,塔里木一场与铁干里克地方公社进行对换,搬迁到铁干里克重新规划建场。接到上级通知后,高学兰和军垦战士们义无反顾地把10.9万亩土地和建设房屋等移交到地方人民群众手中,随后整编队伍,徒步160公里,在铁干里克的荒芜沙漠上又开始新的创业之路……成就了今天的三十四团。

“我们是兵团人,是祖国最忠诚的战士,哪里需要我们,我们就去哪里。”高学兰老人眼含泪水,语气坚定地说。

回望历史,无数个像高学兰一样的先辈成为第一批建设团场的先驱、屯垦的拓荒牛,为初期的兵团建设注入动能。

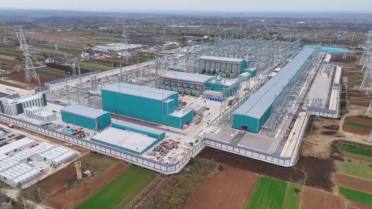

几十年来,塔里木垦区的几代团场人艰苦创业、无私奉献,前赴后继、励精图治,用汗水甚至生命筑起了一座屯垦戍边的历史丰碑,在荒无人烟的戈壁大漠上建成了一个阡陌成片、渠系纵横、林带成网、稳定繁荣的现代化绿洲生态团场。