“生在井冈山,长在南泥湾,转战数万里,屯垦在天山”,这是当年王震将军带领那支在陕北创造南泥湾屯垦神话的队伍远赴新疆时留下的一首诗。从那时起,开启了新疆兵地团结融合、长治久安的新篇章。

自古以来,所谓:兵马未动粮草先行。因为路远补给不足的情况一直被兵家所重视,数千里的行军粮草会在运送过程中就被消耗殆尽。其实从东汉开始就特别重视军队的屯垦,到三国时期曹操开始了真正的军垦屯田。新中国建立之初,1949年毛泽东主席指出:“人民解放军参加生产,不是临时的,应从长期建设的观点出发,而其重点,则在于以劳动增加社会和国家的财富。” 1954年10月,“中国人民解放军新疆军区生产建设兵团”组建,接受新疆军区和中共中央新疆分局双重领导,其使命是“劳武结合、屯垦戍边”。兵团由此开始正规化国营农牧团场的建设,由原军队自给性生产转为企业化生产,并正式纳入国家计划。从此,以前的中国人民解放军一野一兵团大部、陶峙岳将军率领的二十二兵团和新疆民族军整编的第五军一部组成了兵团的前身。兵团人秉承着“种地就是站岗,放牧就是戍边”的戍边精神,坚守在祖国最西北的这片土地上。

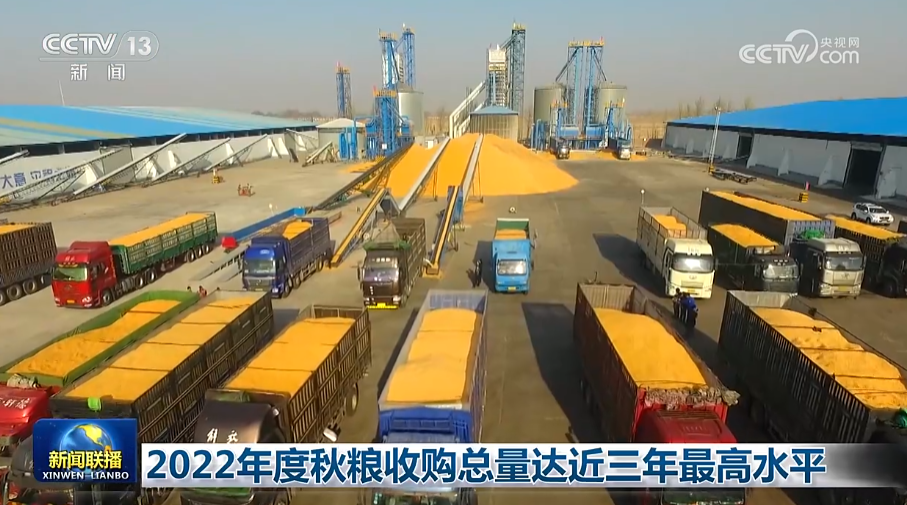

以前不理解乌鲁木齐机场为什么起了一个听起来不是那么洋气的名字“地窝堡”,其实名字里带有“堡”“营”的都是驻守过军队的地方,比如:有名的土木堡、瓦窑堡,北京的高丽营、来广营。读音方面以前”堡“指的是土石建成的坚固防御工事,所以是“堡垒”的意思和读音,后来和平时期作为交通运输中转站,有店铺形成城镇,所以现在一般就读成“店铺”的“铺”的音了。当年条件艰苦,没有住处,就地挖一个地窝子,相当于半地下的居所,坚固又保暖。兵团人没有水就拦河筑坝、建电站,没有土地就向沙漠戈壁争土地,每人每天劳作10个小时以上,每人一天开垦出来一亩多地,以至于达到了现在新疆每三亩半田地就有一亩是兵团人开垦出来的结果。这也是兵团人为了保证边疆安定、国家安宁所作出的巨大贡献。后来以兵团为基础建立了11个市,比如阿拉尔市、铁门关市、石河子市、北屯市等,从而形成了广阔田野与人群聚居的城镇错落分布的繁荣景象,这都是兵团人不懈努力劳作的结果。也许文字不至于让人有所共鸣,但是当看到那纵横交错的水渠,一望无际的农田,网格分布的滴灌管路,漫卷西风的机械化耕作,新疆给了我不同的感受。她不仅有苍凉的旷野,一眼望去漫无边际,让人觉得自己的渺小和落寂;也有苍翠的河谷幽静,宛若世外桃源,让人如有偷得浮生半日闲的情趣;更还有兵团人以坚强意志开垦出的万亩良田,真真的直教人震撼无比。这是一片沃土,是几代兵团人经过数十年耕耘的硕果。

兵团第十师北屯市,依偎在额尔齐斯河身旁,是军垦事业奠基人之一的张仲瀚将军亲自选址并命名的,意为“新疆最北的屯垦之地”,被誉为“额河明珠”,大家都知道香港是“东方之珠”,其实是金融中心的意思,北屯恰恰是在整个北疆的物流中心位置。行走在干净、开阔的街道,绿树成荫、幽静的小巷,感受到的是城市的繁忙与人世的从容。看见来来往往的大货车,就能知道此地经济的繁荣。总有人说:看一个地方是否经济繁荣就看这里的高速上是否货车繁忙穿梭;看一个地方是否文明就看公共厕所是否干净。作为北疆货物集散地的北屯市人员杂处,最具烟火气息。干净、静谧又不失忙碌、繁华。小区里非常静,市场上又非常热闹。作为兵团十师的核心,又是物流集散地,一进市场各地口音都能听见:“唠香(老乡)!”,这是河南人;“瑶哈紫?八四得恨!(需要什么?好的很!)”,这是四川人;“哲哥,祥祥的(这个,香香的)”,“豪得恨!(好的很!)”,这是新疆人。民族杂处的地方就是见识最多的地方。新疆人说话,大多是按照词组一段一段的,好多时候是把最想表达的形容词放在最后,而且愿意用叠字,比如形容食物美味,“哲哥,烤包子祥祥地!(这个,烤包子很香)”;“旧,要到底慢慢地(酒,要倒的满满的)”。估计就是多年以来民族交融相处为了最直接、最快速的交流才形成的语言习惯。

因为全国各地人员杂处,吃的东西品类特别多,走在市场上,各种食物的香气扑面而来,正所谓:人间烟火气,最抚凡人心。兰州的拉面,河南的胡辣汤,四川的火锅,重庆的筱面,东北的铁锅炖,陕西的凉皮,新疆的大盘鸡、烤包子、风干肉、拌面、炒饭……每一个地方的美食在这里都诉说着这些远来边疆的人的思乡情怀,嚼在口中的不仅仅是感受家乡的味道,也是一种思念的慰籍。不论是西出阳关的甘肃人,还是跟随左宗棠收复新疆的河南子弟,还是跟随兵团而来的四川人,他们默默地为新疆的建设、民族的团结融合付出自己的艰辛。

当年十几万官兵就地“劳武结合、屯垦戍边”,投身新疆建设。喝盐碱水,住地窝子,吃玉米面,风尘中看不出年轻的模样,从河南、上海、天津、北京等大城市支边的青年,听口音才能分辨来自何方,不同的方言、生活习惯、文化习俗交织在一起,就是为了共创美好家园。即使退休回到内地,也始终无法抹去“兵团”——故乡的记忆,那些为之奋斗的芳华岁月。学者易中天就曾在新疆支边10年,至今也难忘当年的奋斗岁月,他说:新疆的生活教会了他如何看待生活,看待自己、认识自己。其实,在这片高天阔土之上,我们援疆工作的同时,也是获得了洗涤心灵的良好际遇。

新疆作为欧亚大陆的中心地带,自古就是连通东西方的枢纽地域,餐食的特征在这里得到了交汇融合,各种菜的做法之中总能找到与其类似之处。比如囊饼、烤包子与陕西肉夹馍、欧洲披萨饼;马肠子、风干肉与德国香肠、诺邓火腿;手抓饭与意大利米饭利梭多;大盘鸡与四川辣子鸡。抛开促进经济、文化发展之外,至少交流互通让我们能够品尝到不一样的美食,所以“地球是个村子”这句话让人深以为然。我国八大菜系中淮扬菜、粤菜、闽菜、浙菜等口味偏甜、淡的菜系,在西北地区并不常见,而鲁菜、川菜、湘菜这些口味重、偏咸辣、能下饭的菜系更多见些,我想应该是一方面气候较为寒冷,最主要是长时间、重体力劳动的能量需要。食物的香味主要来自动物脂肪,而鲜味主要来自植物、蛋白质中的鸟氨酸、谷氨酸。肥瘦相间的牛羊肉加上皮芽子和山里采的野蘑菇,恰好满足了人们味蕾对香和鲜的需求。民族菜普遍偏油腻些,很多人认为油脂太多不利于健康,但是以我的生活经验想一想,太瘦的肉真的是不那么好吃的。就像顶级的和牛肉是含有雪花状的脂肪的,所以雪花牛肉煎出来才好吃;好的三文鱼、金枪鱼也是必须保证一定的脂肪含量的。而新疆饮食中上好的羊油不仅仅是香味的保证,还有一个原因是在寒冷之地,必须有必要的脂肪摄入才能保证足够的热量去抵御寒冷。实在想控制体重的人呢,就浅尝辄止吧。作为内地人来新疆,一定要体验的是烤包子、烤肉、拌饭、菌汤。烤肉总是把肉的汁水保留得恰到好处,鲜嫩入味、唇齿留香。而吃烤肉的时候,在外面夹上馕饼再放点皮芽子就更能感受到烘烤的甜香,是不是有点类似肉夹馍的感觉了呢?区别在于烤出来的肉在高温作用下,脂肪充分融化,会带上煮肉所没有的香气。烤包子就结合了烤肉与馕饼的特点,酥脆的外皮里面裹着满满的羊肉,咬上一口汤汁就会不小心流了出来,好像有一点内地吃灌汤包的感觉?不,香气更浓郁、回味更甜美,再配上一碗奶茶,两个包子十块钱就可以饱饱地享受到生活的满足感。

作为黑龙江省对口支援地之一,十师北屯同样聚集着一批来自黑龙江农垦、农科院、伊春等地各单位的技术人才。身负九项特种设备检测资质的工程师刘志成的到来,解决了当地缺乏特种设备检测专业人员的问题。2020年入疆后就奔波在分布于各个厂区780余台设备之间,钻锅炉、爬管道,冬天冷也不能穿太多,穿多了钻不进设备内部;夏天设备内闷热难耐,只能在没有太阳的凌晨起早或者在太阳落山的晚上进行工作,因为日照时间长导致了工作也是没日没夜的。在他的带领下,在为热电厂校验全疆口径最大的6个安全阀时,科学设计、自制工具圆满完成检测,为企业节省设备资金7万余元。不仅如此,通过传帮带教帮助两位技术员取得了检验师资格证。当地技术人员称他:就像大哥照顾弟弟一样,毫无架子、毫无保留、倾囊传授。说到传授,就不得不说职业学院的李思本老师,他擅长绘画,精通书法。为人幽默,热心又细腻,作为一名中职老师时刻关心着正处在青春期的孩子们,学业和人生观上的言传身教让他收获了一批小粉丝。孩子们也很争气,多次在技能比赛中获奖。节假日民族的孩子们邀请他去家里做客。孩子成长和家长的肯定应该就是一位老师最最欣慰的事情了。这大概就是始于才华,终于人品的诠释了吧。

(刘志成工程师正在开展检测相关工作)

(李思本老师在为学生们授课)

一代一代在新疆抛洒汗水的人们,造就了现在安定繁荣的新疆,兵团人牢记“劳武结合、屯垦戍边”的誓言,不断推动着经济文化的发展。在建设新疆、稳定新疆、发展新疆、繁荣新疆的路上,援疆人亦是其中的一分子,未来那个更加和谐、美好的新疆也包含着我们点点的付出与深深的情怀。