守护国土,扎根边境,生生不息

献了青春献终身,献了终身献子孙。

老一代的忠诚守护,生生不息。

许延军,兵团二代。在他的身上,有着一段不平凡的故事,他是吃百家饭穿百家衣长大的。

1972年,他出生后母亲就因难产去世了。

当时正值中苏关系紧张,一八六团遵照“深挖洞、广积粮”命令,父亲和职工每天都要去挖地道。左邻右舍的好心人便一口口奶水、一家家米糊、一件件旧衣养育许延军。

二连的职工群众便成了许延军的亲人。

自懂事后,父亲常告诫他:“你是职工养大的孩子,一定要懂得回报恩人!”

高中毕业后,许延军报名参军,复员后义无反顾地选择留在了边境团场一八六团。多年来,他当过团武装部民兵、连队职工、副连长、党支部书记兼连长,现在又成为一名护边站站长。

一身迷彩服,黝黑的脸上总是挂着憨厚的笑容,这是许延军的标配,他时常开着一辆破旧的小轿车穿梭在连队中。

二连老人陈九生说:“我的孩子都不在身边,家里有什么事我第一个想到的就是许延军。只要一给他打电话,他没事总能很快赶来。我们这儿的老人有个头疼脑热什么的,他比我们还急,拿药送医,就跟自家的孩子一样。”

许延军熟悉连队每个职工的家庭情况。凡是哪家农产品滞销,他总想办法找销路;连队职工哪个家中有红白喜事,总有他忙碌的身影。

他常说:“我是连队的儿子。没有职工的养育,就没有我生命的延续。”

2014年,他的故事,被十师宣传文化系统创作成歌曲《妈妈,我来看你了》,在兵团和地方演出时,感动了无数观众。

“春夏秋冬数不尽的记忆,吃着百家饭穿着百家衣。地老天荒不忘故乡的情谊,愿将青春奉献给遥远的戈壁。踏着前辈屯垦的脚步,戍边大业由我们担起……”

一首深情的歌,演绎的是一个兵团人的故事。

许延军说他做的都是些微不足道的事,但这些看似平凡的小事,却是职工群众心中的大事。

一八六团北沙窝哨所,被称为“永不换防的夫妻哨所”。

比许延军小两岁的付永强在北沙窝哨所守边的故事,令人肃然起敬。

2012年,一八六团因边防需要建立了北沙窝哨所。

付永强常听老军垦讲述兵团战士屯垦戍边的故事,守护边境的责任在他心中埋下了种子。当哨所招募护边员时,他积极报名。

这里距离边境线不足200米,路到头、水到头、电到头。就像当地童谣里所唱:“我家住在路尽头,界碑就在房后头;界河边上种庄稼,边境线上牧羊牛。”

戍守边关,改造环境,是兵团人的执着追求。

为改变哨所恶劣的环境,让哨所在夏季时也能看到绿色,付永强夫妇在团党委的大力支持下,用11年的时间,坚持在哨所周边的沙漠中植树造林。

刚开始,付永强夫妇辛辛苦苦种下去的树苗不是干死,就是被大风吹倒,但他俩没有退缩。树苗死了重栽,倒了再扶起来种上。没有水,他们寻找水源打井;没有电抽水,他们申请架设电杆。

他们对种下去的树像照顾婴儿一样细心呵护,每天都要巡查浇水,从不间断,发誓要让沙漠变绿洲。

功夫不负有心人。如今,2000余棵水桶粗的白杨树笔直高大,3万余棵各种花卉果树蓬勃生长,300余亩沙地变成草坪,让人宛如置身绿色家园,忘却绿色之外仍是沙漠。

付永强夫妇植树造林。郝胜忠 摄

付永强夫妇多年的巡边护边,看似平淡,却也有风险。

有一年春节前的一天,下了一天一夜的大雪,付永强骑马开始旧历年的最后一次巡逻。在临近界碑的一个低洼处,一只野兔突然窜出使马受到了惊吓。马四处狂奔起来,付永强被甩下马背,但他一只脚还套在马镫子里,他强忍着背部被不断撞击的疼痛,再次拉紧缰绳,最终驯服了受惊的马。

暮色四合时,一瘸一拐的付永强忍着剧痛终于回到哨所,妻子看到他时,立即哭了。他满脸和双手血肉模糊,头上出门时戴的皮帽子也不见了,棉大衣破烂不堪……付永强只治疗休息了一天,大年初二又出门巡逻了。

还有一年冬天,边境线被大雪覆盖,狂风夹杂着雪花形成特有的“闹海风”天气,夫妻俩冒着零下三十多摄氏度的严寒徒步巡逻。

没想到意外发生了,他俩走着走着,一脚踩空掉进了一个狼窝,雪深淹没到了脖子,无论怎么挣扎都无济于事,还好没有狼。他俩冷静下来,把坑两边的雪一点点聚拢在脚下,然后又借助随身携带的警棍,经过近两个小时的努力,终于爬出了狼窝。

付永强已记不清,多少次制止盗挖中草药的偷盗者,有时他们人多势众、有时是在漆黑的夜晚、有时他们手拿凶器,面对偷盗者时他也很害怕,但正义的一方总会压倒邪恶的一方,在他威严的大吼声中,偷盗者夹着尾巴灰溜溜地仓皇而逃。

11年来,付永强夫妇的守护地,没有发生一起人员或牲畜越界涉外事件。

2019年,付永强借助党的“兴边富民”工程,开始规模养殖肉牛,到2023年已养殖近100头牛,年收入预计20余万元。

他说:“我们种地就是站岗,放牧就是巡逻。不能一辈子苦守边、穷守边了,我要富守边。要让大家都看到,我不仅守好边,还增收致富了。在西北边境,我们一样能过上好日子。只有勤劳致富了,才能让更多的年轻人留下来。”

为此,付永强获得了许多荣誉。其中2018年获得全国五一劳动奖章荣誉称号,2019年荣登“中国好人榜”,2022年获评第三届中国生态文明先进个人。

在付永强的影响下,29岁的儿子在外打工多年后,回到北沙窝哨所,和父亲一起驻守边关。

付永强说,他想在北沙窝哨所看到孙子的诞生。

在许延军和付永强的身上,是一代代兵团人在祖国西北边境永恒守护的一个缩影。

维稳戍边是党中央赋予兵团的职责使命。

铸剑为犁,生生不息;屯垦戍边,代代相传。

在这里,一块界碑,就是一个动人的故事;一个兵团人就是一座永恒的丰碑。兵团人,忠诚守护在国门前,恪守着那永恒的约定——请祖国放心,戍边儿女是您永远的守护者。

使命在肩,薪火相传,忠诚坚守

时光来到了新时代。

在边境一八六团,新鲜的面孔越来越多,军垦后代留下来了、大学生留下来了、志愿者留下来了,静静的界河见证了新时代兵团人维稳戍边的业绩。

史立强,一个刚过而立之年的小伙子,干净利落,斯文帅气。2016年7月从甘肃酒泉职业技术学院毕业后,来到一八六团工作。现在已经担任一八六团社会管理综合治理办公室副主任。

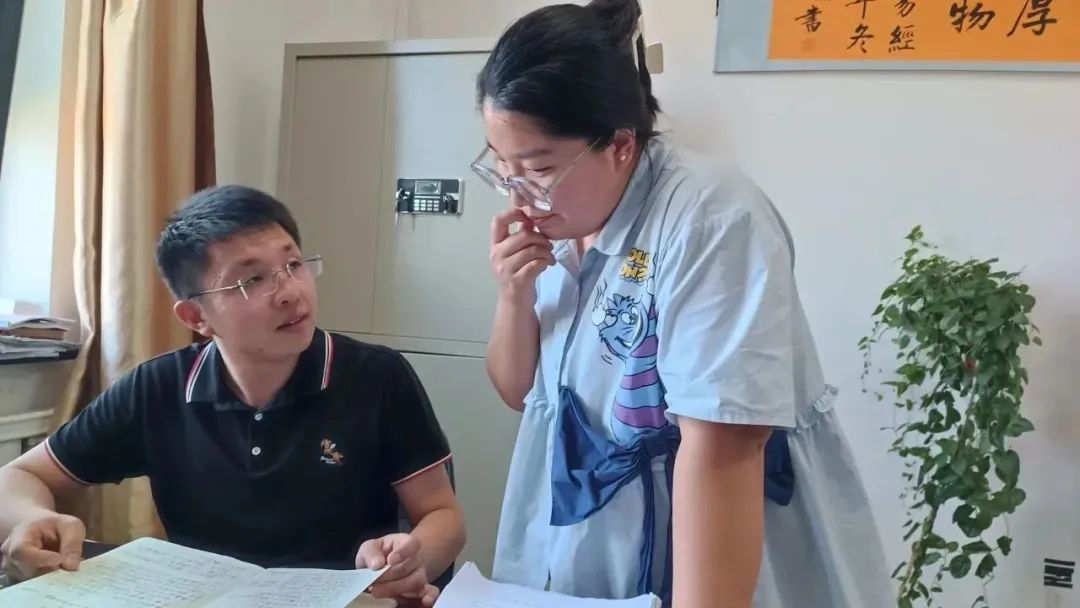

2023年8月23日,史立强(左)和同事在讨论工作。王菊芳 摄

有人问他,为什么愿意留在偏远的一八六团工作?

史立强总是坚定地回答,作为一名新时代大学生,积极响应国家到基层去、到西部去、到祖国和人民最需要的地方去的号召,这个选择,他无怨无悔。

在这里,不论身处哪个岗位,他总是虚心学习,练好本领,快速进入角色。这些年,他和同事们经常到基层去调研,深入社区居民家中,主动与群众聊天谈心,了解民情民意,解决百姓困难。

2018年,史立强报名到吉木乃县吉木乃镇托盘村参加“访惠聚”驻村工作队。他帮助村民玛依拉·居玛洪大姐筹到资金,办起了村里第一家商店。刚起步的时候,大姐在理货和算账方面很吃力。

每当遇到难事,史立强总是第一时间到商店为大姐解困,并帮着把货物一一理清,把标价贴在货架上,耐心地教大姐算每天的进出额,每到囤货的时候也过来帮忙。大姐通过自己的不懈努力和大家的帮助,日子越过越好。

有付出就有回报。几年来,年纪轻轻的史立强便获得师市先进工作者、兵团“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进个人等多项荣誉。

更令人高兴的是,他在一八六团收获了爱情,结婚生子,让家庭事业延续。

34岁的陈成稳,高大英俊,充满阳光和自信,要不是他身穿迷彩服,很难想象他是三连党支部副书记、连长。

陈成稳在一八六团被誉为“最美退役军人”。他当兵退役回到家乡后,始终保持军人的本色,干什么工作都冲在前。

作为土生土长的一八六团军垦三代,他留在了兵团边境一线的连队。接过父辈的接力棒,肩负起守护边境三连的这份重担。没有抱怨,乐观向上。

陈成稳除了当兵几年的磨炼,他的身上更多是从小到大团场军垦人的教育和熏陶。他内心深处,始终牢记着父辈们传承的兵团精神,始终记住自己是兵团人的孩子。

连队的工作非常繁琐,但他记住了一条,任何时候都要把职工群众的事情办好。基层连队工作情况复杂琐碎,为了把工作干好干实,他一直把职工群众当成自己的“亲人”热心热情服务,任劳任怨奔走在第一线。哪家有困难,哪家日子不好过,哪家有孩子生病了,他很清楚,都会第一时间去帮忙解决,一来二去大家都把他当成了“贴心人”。

辖区的职工群众有事都愿意和他沟通,正如退休老党员代宗平所说:“这个小伙子好,别看岁数不大,可是办事真是利索,有他在,我们都放心!”

现在,他想得最多的就是如何致富职工群众。

要让职工群众富裕起来,就要有组织有规模。思考再三,他首先发挥示范带动作用。2021年10月,陈成稳带头购买30头牛,作为入股资金计划投入到合作社。2022年2月,一八六团三连成立凌水家园专业合作社,陈成稳被选为理事长。

为培育壮大专业合作社,调动起职工的积极性和主动性,陈成稳与“两委”成员商议,决定贷款30余万元再购20余头生产母牛,作为生产资料和股金投入到合作社中。这一次,他把家里能抵押的东西都抵押了。

功夫不负有心人。通过统一管理、统一负责、按股分红,合作社的经济效益越来越好。这样的引领,逐步打消了职工群众心中的顾虑,主动加入到合作社抱团取暖,实现共同富裕。

芝麻开花节节高。陈成稳充分利用六连养殖棚,鼓励连队职工种植青储、苜蓿500多亩,保障肉牛饲草供应,形成产供销一体化产业链,增强连队经济发展活力,为职工搭建增收致富的平台,促进职工多元增收。

此外,陈成稳大胆创业,带头把自己农业种植收入,用来购置大马力车、铲车,带动职工群众发展自营经济,激发了职工的增收活力。

连队有了收入,他又带领大家实施乡村振兴,开展连队人居环境整治、发展产业、改善生态,不仅让职工越来越富,还让连队越来越美。

割不断的国土情,攻不破的边防城;难不倒的兵团人,摧不垮的军垦魂。

新时代的路,越走越宽广。

历史不会忘记,兵团人把戈壁变绿洲,荒漠变良田,边陲建新城,很多人把一生留在了边境,他们奔着边关来,带着丹心去,为共和国母亲奉献了一切。

我们欣喜地看到,通过一代又一代兵团人的传承,鲜红的国旗始终在西北边境线上高高飘扬;一批又一批年轻人接过父辈手中的旗帜,继续和开创着维稳戍边的大业,把一八六团建成戍边的堡垒和文明的聚集地。(全媒体记者 王菊芳 通讯员 郝胜忠)