清明是二十四节气之一,《淮南子·天文训》云:“春分后十五日,斗指乙,则清明风至。”按农历算在三月上半月,按阳历算则在每年四月五日或六日。由于二十四节气比较客观地反映了一年四季气温、降雨、物候等方面的变化,所以古代劳动人民用它安排农事活动。清明一到,气温升高,雨量增多,正是春耕春种的大好时节。《月令七十二候集解》:“物至此时,皆以洁齐而清明矣。”“清明”由此得名。后来又发展为传统节日,也是二十四节气中的唯一节日。

节日习俗

祭祖扫墓清明节是我国传统节日,也是最重要的祭祀节日,是祭祖和扫墓的日子。扫墓俗称上坟,是祭祀死者的一种活动。汉族和一些少数民族大多在清明节扫墓。按照旧的习俗,扫墓时,人们要携带酒食果品等物品到墓地,将食物供祭在亲人墓前,为坟墓培上新土,折几枝嫩绿的新枝插在坟上,然后叩头行礼祭拜,最后吃掉酒食回家。

清明新火寒食禁烟,也就是要把火熄灭。到清明节时再重新起火。所取之火便叫新火。在唐代及以前,换新火是依等级分阶层进行的。宫廷在清明取榆柳火种赐给近臣贵戚,唐代韩翃《寒食》“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家”说的就是这件事。

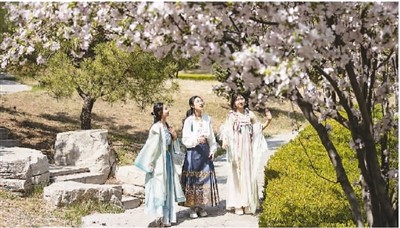

踏青郊游清明节,又叫踏青节,按阳历来说,它是在每年的4月4日至6日之间,正是春光明媚、草木吐绿的时节,也正是人们春游(古代叫踏青)的好时候,所以古人有清明踏青并开展一系列体育活动的习俗。

放风筝《帝京岁时纪胜》记载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌挈盒,轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”古人还认为清明的风很适合放风筝。专家指出,在古时放风筝不但是一种游艺活动,而且是一种巫术行为:人们认为放风筝可以放走自己的秽气。所以很多人放风筝时,将自己知道的所有灾病都写在纸鸢上,等风筝放高时,就剪断风筝线,让纸鸢随风飘逝,象征着自己的疾病、秽气都让风筝带走了。

节日诗词

清明

[唐]杜牧

清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

破阵子

[宋]晏殊

燕子来时新社,梨花落后清明。

池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声。

日长飞絮轻。

巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。

疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。

笑从双脸生。