初夏时节,在乌苏市车排子镇沙枣村,淡黄色的沙枣花绽放,空气中弥漫着清甜的花香。沙枣树下,风尘仆仆赶来的七师医院诊疗队为村民进行义诊。

为村民娜孜古丽·艾则尔开出治疗高血压的药方,七师医院普外二科主任柴宗寿细心叮嘱她按时吃药。“兵团医生太好了。”眼中泛着泪花的娜孜古丽·艾则尔说。

“你看,这片区域,兵地都叫车排子,咱们就是一家人。”柴宗寿说,“一家人不说两家话,以后我们还常来。”

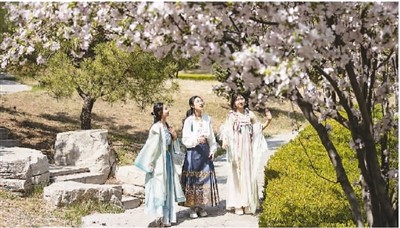

七师胡杨河市、奎屯市、独山子三座城市在天山下紧密相连。刘笑天 摄

柴宗寿口中的“这片区域”,位于奎屯河两岸,河东的车排子为七师一二三团所在地,河西的车排子指的是乌苏市车排子镇。连接两个地方的奎屯河上有座桥,一二三团职工群众称其为“团结桥”,车排子镇的群众则叫它“同心桥”。这座桥,就像一根纽带把双方紧紧联系在一起。

一个地名,两个地方,对于外地人来说会感到好奇,然而,对于生活在这片土地上的人们来说,这片热土就是兵地群众共同的家园。

兵团成立前,这里还是一片寂静的荒原,狼群出没,野草遍地。一天,一位哈萨克族猎人沿着奎屯河捕猎时,看到一架腐朽的木轮马车,跑累了的他就在车架旁睡了一夜。第二天回家后,家人问起他在哪里过夜,这位猎人便把此处称为车排子。

70年前,中国人民解放军的一支部队在这片土地上吹响进军荒原、建设绿洲的号角。此后,一代代军垦人团结各族群众,大办好事实事,共同开发边疆,“车排子”这个地名逐渐流传开来。

如今,一二三团已成为宜居宜业、各民族团结共融的美丽家园。在五连,矗立着一块石碑,上面“开拓者”三个大字分外醒目,无声述说着一个个动人的故事。

岁月荏苒,奎屯河流淌不息,见证着兵地融合、民族团结的累累硕果。

5月的奎屯市树木枝繁叶茂,伊犁路两旁鲜花盛开,商业街上人群熙来攘往。这条路以北为七师天北新区,以南则是奎屯市区域。

“我们从来不分哪里是兵团、哪里是地方。”奎屯市康泰园社区居民加那特·卡特说,“天北新区、奎屯市,在我们心里,就是一个地方,是我们共同的幸福家园。”

七师医院专家为兵地患者义诊。刘笑天 摄

加那特·卡特在这里生活了20多年,清晨散步,一条健身步道贯通南北、兵地各方,到了夜晚,瑞明万佳汽车影院、嘉年华儿童游乐园灯火缤纷,兵地各族群众在这里游玩消费,不分彼此。

以往,这片区域是奎屯市的“棚户区”,经过兵地多年共建管理,如今的天北新区高楼林立,一座座现代化工厂里机声隆隆,一个个商贸区生机勃勃,一处处生活圈散发着浓浓烟火气,成为七师胡杨河市和奎屯市携手发展的经济新增长极。

更好发挥兵团特殊作用,推进兵地融合、民族团结,近年,七师胡杨河市辖区内28所学校与奎屯市、乌苏市的学校“手拉手”结对帮扶;师团两级医疗卫生机构全面向地方群众开放,确定伊犁哈萨克自治州奎屯医院与七师医院互为定点医疗机构,兵地居民住院医保、特殊慢性病鉴定结果可以互认。

“七师胡杨河市和奎屯市同顶一片蓝天、同守一块热土,在民生设施共享、经济优势互补、文化交融共建等领域开创了喜人局面。”七师胡杨河市党委书记、七师政委李华斌说,积极探索兵地融合发展新模式,这片土地上将奏响更加和谐动人的旋律。(兵团日报全媒体记者 兰玲玲 实习生 刘翠萍)

编辑:曹晋庭 审核:潘瑞雄

来源:团炬