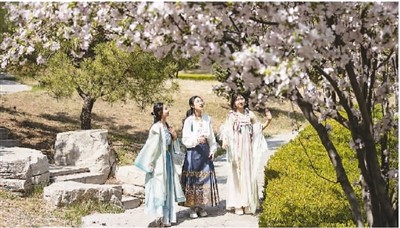

张绍先的手绘封

1935年莫斯科奥运会邮票

外孙女结婚的纪念封

张绍先

张绍先用邮票 记录外孙女成长

金婚纪念封

四川省第十五届集邮展览将于2024年1月5日-7日在泸州市举办。本届邮展为综合性集邮展览,由竞赛性和非竞赛性展品组成,是历年来四川省举办的规模最大的一次邮展盛会。 方寸讲述中国故事,集邮诠释文化魅力。今日起,本报将持续关注泸州市集邮协会1984年成立后,一批又一批集邮爱好者的故事,以及泸州市成为“全国集邮文化先进城市”背后的故事。 编者按 在泸州集邮界,说起张绍先,几乎无人不知。这位如今已87岁高龄的集邮爱好者,是新中国第一代防疫人员,从单位退休后,又曾担任市集邮协会副会长、《泸州集邮》副主编。他热衷泸州地方邮品设计,特别喜欢自制手绘封,可谓泸州资深的集邮爱好者。 今年8月,成都大运会期间,张绍先老人为参加比赛的泸州籍裁判员画了肖像封,并委托川江都市报转交。说起自己的集邮故事,老人笑道:“那可是摆上三天三夜都说不完呐!”◎ 川江都市报记者 彭方均 实习生 李紫陌 摄影报道 别的小孩有了零花钱买吃的 他有了钱就去地摊上买“筋票” 张绍先出生于1936年,出生不久,抗日战争全面爆发。“我们当时住在祖父位于重庆的公馆里,因为连续遭到日本鬼子轰炸,除了躲飞机外,母亲是不准我下楼的,只能在房间里读书写字。”张绍先说,自己的童年一开始是很孤寂的,没有同伴,没有欢乐。 后来,祖父卖掉了公馆,张绍先随母亲搬了家。搬家之后,张绍先才终于有了邻居、有了同学,发现原来外面的世界这么精彩。“当时重庆的孩子,几乎全都在玩邮票,打弹珠输了,那就给邮票。邮票在孩子的世界里,就像钞票一样的存在。” 张绍先回忆说,当时重庆是陪都,机关特别多,公事信函就多,用的大多是印刷粗劣的普通邮票。每天机关收发室都要处理废弃的公函信封,就任由这些单位的孩子们收集邮票来作游戏输赢付账用。 “在我的记忆里,重庆当时100个玩邮票的孩子,最多只有1个能成集邮者。因为玩邮与集邮是完全不同的两回事,玩邮是把邮票用出去,集邮是把邮票存起来。”张绍先说。 那时候,张绍先也并没有收藏太多邮票,不过很快,他就发现了一座“矿”,这座“矿”的主人正是自己的母亲——一位曾留学日本早稻田大学的知识女性。 张绍先说,当时自己上小学了,一次见母亲处理旧物,才发现母亲有好多贴有漂亮邮票的信件,中国的、日本的都有。“我舍不得用撕的方法取信上邮票,就用水泡下来,在书内夹干,也再舍不得混在破破烂烂的邮票中用出去了。” 张绍先小学的美术老师有成本成套的集邮册,这让年幼的张绍先开了眼。从那以后,别的小孩有了零花钱买吃的,而他有钱就到邮票地摊上买缺的“筋票”(“筋票”指那些设计精美、印刷上乘、发行数量少、市场认可度高、被大家公认的最佳邮票)配成套。所以当1949年,和母亲从重庆迁到泸州时,他已经有了两本集邮册,分别存放中国和外国的邮票。 为集邮听广播自学俄语 与多名外国笔友书信来往 1949年,张绍先和母亲来到泸州,住进了现酒城宾馆里的泸庐(原杨森公馆)。很快,泸州解放,解放军进驻泸庐,张绍先一家搬到了泸庐旁边的平房,主楼给解放军进驻的机关使用。 这时,张绍先已经是泸州二中的一名初中生,并加入了学校的集邮小组。他很快和喜欢集邮的年轻战士成了好朋友。“从对解放区邮票感兴趣,到向他们讨要解放区邮票,我逐渐有了一本解放区邮票集。但不久后,我们又从泸庐搬到了城外山岩脑的大舅妈家,就再没有机会收集解放区的邮票了。” 尽管如此,张绍先并未放弃集邮。为了收集到社会主义阵营国家的邮票,他开始通过广播自学俄语。 1955年,“世界青年联欢节”在匈牙利布达佩斯举行时,《中国青年报》推出了倡导中国青年结交外国青年的栏目,并不时公布一些外国友人的通信地址,或把中国青年的征友信息转给外国传媒刊登。张绍先很快通过这样的方式,有了好几个外国笔友。 “两位苏联的、两位日本的、一名波兰的,还有一名印尼华侨。我很喜欢同苏联友人通信,因为我已经能用俄文写信了。”张绍先回忆说,可惜1958年之后,他去了古宋大坝的农场,考虑到再也买不到新邮票,就和这些笔友停止了信件往来。后来,因为种种原因,张绍先收藏的大多数信件和所有邮集都不知所终,这也成为他集邮生涯中最痛苦的时期。 不过再后来,他又把自己最喜欢的部分邮票买了回来,比如“脚踏恶龙”“莫斯科建筑”“1935莫斯科奥运会”“月下雁”等。 晚年专注手绘封 把邮品的纪念意义引入寻常生活 张绍先说,集邮久了,注意力就有所拓展,比如交邮友互寄首日实寄封,除了要注意邮戳、邮品外,他由全靠买改为了自制,特别在电脑普及后,他开始尝试手绘或电脑打印,觉得很有乐趣。 退休后,张绍先有了更多时间用在集邮上,他专注于组邮集、写邮文、办邮刊,曾在《中国集邮报》上发表多篇和集邮有关的文章。其中2017年4月发表的《集邮的未来是集邮者自制封面的时代与天下》,阐述了自己对“手绘封”“电脑封”的认识和看法。 2020年,中华全国集邮联合会组织开展以“抗击疫情 集邮人在行动”为主题的线上集邮征文活动,鼓励集邮者用自己手中的笔寻找那些发生在身边平凡真实的抗疫故事,表达对抗疫一线人员的敬意。这时已经84岁的张绍先作为新中国第一代防疫工作者,拿起画笔,连续几天伏案而作,绘制了几十枚手绘封,记录下抗疫战斗中的重要人物和感人事件,传递社会正能量。 此后,作为泸州资深集邮爱好者,张绍先开始思考如何把邮品的纪念文化引入家庭文化中,比如家人的生辰婚嫁、入学升学、旅游团聚等。“过去邮票是‘国家名片’,只为领袖或历史名人发行,但个性化邮票为平民敞开,更利于我们把纪念邮品引入家庭。”张绍先说,他就用邮票记录了外孙女的成长。 记者看到,从外孙女6岁开始,包括上小学、10岁、上中学、中学毕业、结婚等重要的人生节点,张绍先都为她定制了邮票。“我和老伴金婚的时候,我还专门做了纪念封,把邮品的纪念意义引入寻常生活,这才更有意义。”