对于四十九团海安镇而言,2024年是收获满满的一年,更是民族团结工作成绩斐然的一年。这一年,新疆维吾尔自治区公布“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体拟表彰名单,团镇榜上有名。同时,团镇十八连获评全国民族团结进步模范集体。

团镇始终以铸牢中华民族共同体意识为主线,紧紧围绕“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”这一目标,把民族团结进步创建工作当作重要抓手,在夯实基础、促进发展、惠及民生等多个关键领域持续发力。

产业发展

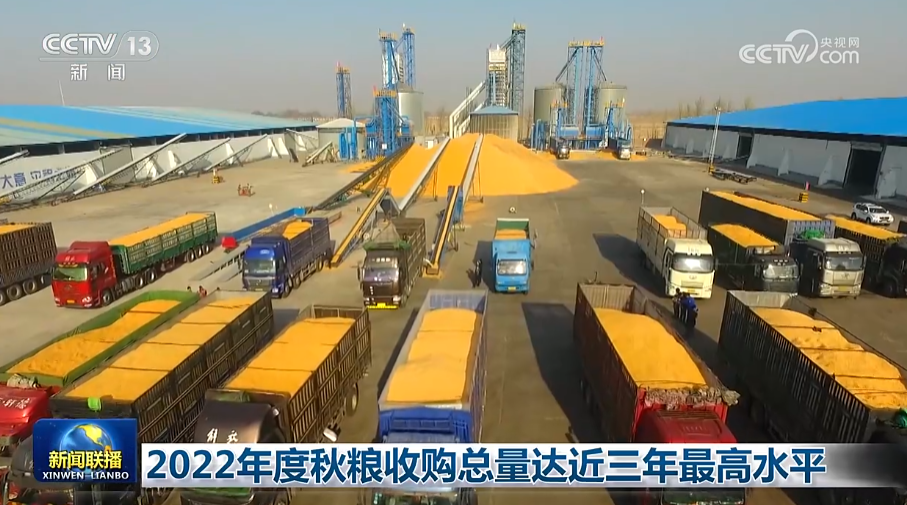

铺就民族团结“致富路”

乡村要振兴,产业必然先行。在团镇十八连,产业的蓬勃发展为民族团结注入强大的经济动力。2024年,十八连种植红枣3500余亩,红枣产业成为连队至关重要的产业之一。为进一步挖掘产业潜力,十八连结合地方村核桃等农副产品种植优势,由连队党支部牵头,2023年成立疆玉果食品加工专业合作社。

合作社立足资源禀赋,以加工枣夹核桃为主,以商贸公司代售和自销的方式夯实产业共建物质基础。同时,采取入股方式,吸纳职工群众入社,为其提供就业岗位。目前,合作社吸收连队及地方村30余名群众就业,人均年增收1.8万元以上,切实让职工群众的腰包“鼓起来”。

“合作社作为连村共建的重点项目,不仅仅是生产,更重要的是让职工群众富起来、生活好起来。”合作社负责人冯洪灿说。

十八连有一块25亩大的棉花种植示范田,连队“两委”成员以学促践,对棉花种植技术进行“升华”,更好地为连队职工群众提供棉花种植技术服务。2024年,棉花种植示范田由“研”变“用”,扩大到100亩,力争让棉花有一个好收成,增加基础农业的收益。

寓教于乐

铸牢中华民族共同体意识

身边的事情有人管,小区的生活环境越来越好,职工群众的幸福感与日俱增。居民古丽米热·赛米在文明社区活动室向笔者分享自己的亲身感受:“社区的服务特别有温度,我们的生活品质也越来越高,各族职工群众就像石榴籽一样紧紧抱在一起!”这份温暖和团结,正是团镇在民族团结工作中努力营造的美好氛围。

在文明社区服务窗口,工作人员古孜巴总是耐心地帮助来访居民解决难题。面对社区居民时常出现的语言不通、沟通不畅问题,古孜巴充分发挥自身优势,为居民提供贴心的翻译服务。为让惠民政策真正深入人心,社区组建包括古孜巴在内的“一家亲”服务团。他们通过入户宣讲、组织“民族团结一家亲”文艺活动等多种形式,在社区营造浓厚的民族团结氛围,让民族团结理念在每一名居民心中扎根。

民族团结不仅是物质上的帮扶、基础设施的建设等硬件的搭建,更重要的是培根铸魂,构筑共有精神家园。团镇充分利用文化阵地“信仰的力量”展览馆、文化体育活动中心、社区活动室等公共文化资源,积极开展铸牢中华民族共同体意识教育,组织开展民族团结大讲堂、红歌比赛、广场舞比赛等形式多样、内容丰富、寓教于乐的宣传教育活动30场次,惠及各族干部职工群众2万余人次。通过这些活动,各项资源优势互补,充分发挥中华优秀传统文化的滋养和引导作用,切实增强各民族交往交流交融。

多措并举

促进各民族交往交流交融

团镇秉持“重在平时、重在交心、重在行动、重在基层”理念,在促进各民族交往交流交融过程中,实实在在地为职工群众办实事、解难事。

团镇机关将民族理论政策和法律法规作为日常学习和教育培训重点内容,不断提升党员干部民族工作水平。连队社区通过建立健全嵌入式网格管理模式,将各族居民纳入统一的管理体系中,促进日常交流与合作。打造文化交流交融阵地,举办各类文化活动,让各族职工群众在文化的碰撞与交流中增进友谊。学校通过开展“开学第一课”、主题队会、民族团结进校园等丰富多彩的教育活动,老师们用生动有趣的方式,向学生传授民族团结的理念,让学生从小树立起民族团结意识,成为民族团结进步的守护者、践行者。

十八连有一个充满活力的民族团结广场,在这里,各族职工群众或聊天、或跳舞、或唱歌,构成一幅幸福美好的“画卷”。

“自从这个广场建好后,就有专门的篮球场,我闲暇时就和球友一起来这里打篮球。我的球友有些来自阿勒台买里村,我们每周都会一起打球。”十八连职工鞠星旗说。

在团镇,各族职工群众共居共学、共建共享、共事共乐早已成为民族团结工作的中心思路。民族团结,在这里不仅仅是一个口号,更是各民族在文化交融、经济合作、社会建设等多方面的紧密联系与相互成就。