当课堂不再局限于四面白墙,当画笔与奇石碰撞出艺术火花,当草原上跃动的《黑走马》成为鲜活教材,近日,吉木乃县托斯特乡牧业寄宿学校的25名学生走进草原石城,用一场“行走的课堂”重新定义了美育的边界。

课堂“活”了 石头会“说话”草原变画布

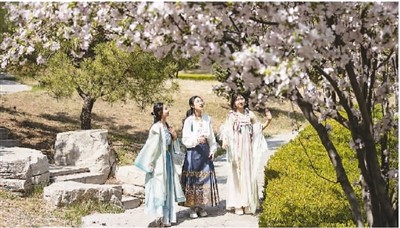

清晨的吉木乃县草原石城笼罩在金色晨光中,花岗岩风蚀地貌如巨人列阵般巍然矗立。托斯特乡牧业寄宿学校的学生们蹲坐在岩壁间,用画笔捕捉石头的千姿百态。学生巴丽江·夏义苏力坦的素描本上,一块形似骆驼的岩石被赋予了卡通化的笑脸。“我们用漫画风格定义石头、用素描还原其纹理,大自然教会了我们一千种表达方式!”她兴奋地说。

在教师库拉什·叶尔波拉提的引导下,孩子们以蓝天为幕布、草地为画纸,用丙烯颜料直接在岩石上创作。一幅《石城四季图》串联起岩缝中顽强生长的野花、雪后石峰的银装,以及秋日牧归的羊群,引得游客驻足拍照。“静态写生升级为动态创作,孩子们在光影变化中理解了‘时间’也是艺术语言。”库拉什·叶尔波拉提解释道。

文化“动”了 黑走马舞出欢快旋律

学生们踩着节拍跳起《黑走马》,衣袂翻飞间仿佛与草原上奔腾的骏马共舞。随后的“巧思拼石”环节,各小组用碎石创作主题拼画,有的用深色石块拼出骏马轮廓,象征“自由驰骋”;有的以红褐色碎石勾勒出烤馕和手抓肉,画出新疆美食。

“拼马时我们讨论配色,拼美食时互相讲解,石头让我们懂了‘团结’不是口号,而是手把手的创造。”学生巴丽江·夏义苏力坦举着作品说。这种沉浸式体验,让文化传承从说教变成了可感可触的实践。

教育“燃”了 从“知识灌输”到“五感觉醒”

这场研学是吉木乃县美育课程改革的缩影。近年来,该校已开发“石城地质探秘”“牧区生态观察”等户外课程。2024年与湖南湘江新区光明小学共同举办的“云端共绘民族精神图谱”活动,更让两地学生通过直播连线,在草原石城与江南油菜花田的对比中领悟了美学多样性。

“传统课堂教技法,行走课堂育灵性。”库拉什·叶尔波拉提告诉记者,开展研学活动后,学生的美术作业中抽象表达占比提升40%,集体创作增加65%。今年,该校还将开设“岩画拓印”“毛皮滑雪板彩绘”等非遗美育课,让文化传承走进生活。

未来“亮”了 打造边疆美育新范式

吉木乃县教育局副局长杜曼表示,将以此次研学为起点,以草原石城为核心,辐射红山湖生态观察区、别勒阿热克牧民家访点、萨尔乌楞红色教育基地等,形成“美学+生态+人文+爱国教育”立体课程体系。同时,培养更多“双师型”美育教师,开发更多研学资源,让边疆的孩子们在“行走的课堂”中有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。

新闻评论

从“行走的课堂”看吉木乃教育创新的边疆叙事

在传统教育模式中,美育常被视作“教室里的精致艺术”——石膏像、水彩笔与黑板构成其全部想象。然而,吉木乃县托斯特乡牧业寄宿学校的孩子们,用一场草原石城的研学实践,打破了这种刻板认知:他们以花岗岩为画布,以《黑走马》舞步为韵律,让美育从“纸上技法”升华为“天地间的生命对话”。这场“行走的课堂”不仅是一次教学形式的创新,更折射出阿勒泰教育对新时代育人逻辑的深刻回应。

从“单向灌输”到“五感觉醒”。当孩子们蹲在草原石城的岩壁间,用丙烯颜料直接涂抹岩石时,他们触摸的不只是地质纹理,更是对“永恒与瞬间”的美学思辨。这种教学场景的颠覆性在于传统课堂中,教师是知识的“搬运工”,而在这里,风蚀地貌的肌理、岩缝野花的生长姿态、牧民转场的蹄声,都成为“无声的导师”。吉木乃的实践证明,自然本身即是最生动的美学教材。

这种教学模式与“文化润疆”形成深度共振。2024年3月,新疆艺术学院学子在吉木乃县开展的书法、素描支教活动,与此次研学形成“高校—中小学”美育链,让边境地区的孩子既能传承毛皮滑雪板彩绘等非遗技艺,又能用现代艺术语言重构阿勒泰的文化符号。

当学生用石块勾勒传统美食、讨论配色方案时,文化差异转化为创作灵感的碰撞,皆是以艺术为纽带,让“多元一体”从抽象概念落地为可触可感的集体创作。这场看似童趣的“巧思拼石”活动,实则是有形有感有效铸牢中华民族共同体意识的微观实践。

阿勒泰地区融媒体中心记者:古丽娜

实习记者:塞力克·肯恩斯汗姚晨