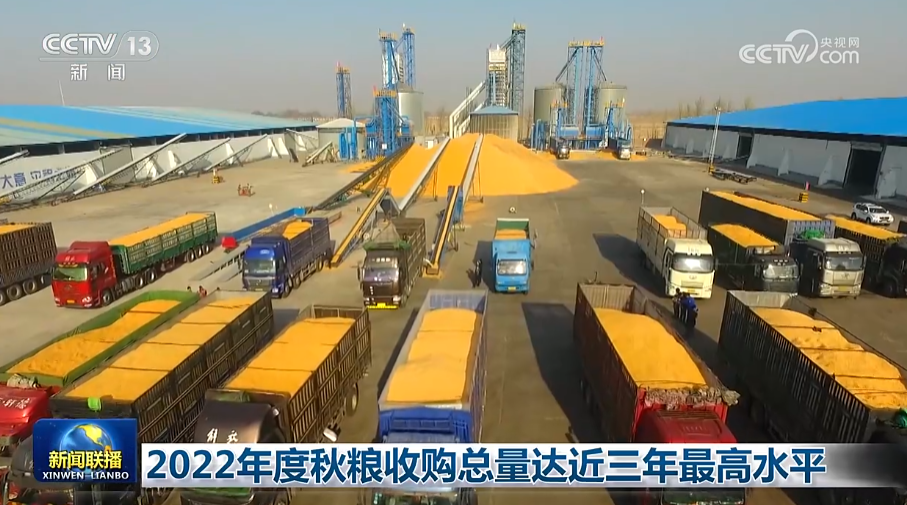

初夏时节,正值农作物养护的关键期,石河子大学科技特派员专家团队深入师市8个团场连队,针对小麦、玉米等作物苗期管理及病虫害防治开展“把脉式”技术指导,以科技赋能农业稳产增收,为职工群众送来“定心丸”。

“目前普遍进入4—6叶期,分蘖数达1—2个,且分蘖粗壮,说明前期水肥管理到位了!”在十师一八八团九连小麦田里,石河子大学农学院教授李卫华俯身拨开麦苗,仔细查验长势。针对部分地块出现的除草剂药效延迟问题,专家现场释疑:“茎叶处理除草剂从施药到显效需要时间,当前除草效果整体良好,但要注意后续观察。”

这支由小麦栽培、植物保护、农药科学等领域专家组成的团队,围绕师市小麦、玉米水肥调控、化控化除等关键技术“回头看”。针对个别区域出现的药害、施肥滞后等问题,专家现场示范药剂科学配比方法,并量身定制灌溉方案。

“专家一来,什么虫打什么药、什么阶段施什么肥都讲得明明白白,种地心里就有底了!”连队职工们望着绿油油的麦田信心倍增。

“每年播种、化控、病虫害防治的关键时期,专家们都带着技术‘及时雨’来!”师市农科所所长陈贵红表示,石河子大学科技特派员专家团队已与师市构建常态化服务机制。除小麦外,团队还在瓜子类作物病虫害防治的关键时期进行技术指导,通过“专家+科技特派员+基层农技”三级服务体系,形成技术指导闭环,赋能农业稳产增收。

“照着专家的法子进行田间管理,我家小麦每亩产量达到了630公斤!”职工牟文富的丰收账本,印证着科技助农的扎实成效。随着夏管临近,更多职工主动向专家“取经”:“以前凭经验种地,现在学会了科学种田,咱也成了‘技术流’!”

“生产中遇到的鲜活案例,正是最生动的教学素材。”李卫华教授说,此次发现的除草剂应用典型案例将纳入农学院课程,实现“生产难题进课堂、科研成果落田间”的产学研双向赋能。这种“把论文写在大地上”的实践,既破解了农业生产堵点,又为人才培养注入源头活水。

从实验室到田间,从教学科研到生产实践,石河子大学专家团队用脚步丈量土地,以科技浇灌希望。这种“把脉开方”式的精准服务,不仅让科研成果化作实实在在的丰收硕果,更点燃了职工群众“科学种田”的热情,为现代农业高质量发展注入澎湃动能。(全媒体记者 郑瑶 武强 通讯员 叶思洋)